小学四年级平均数教学反思1

在教学求平均数这一课时,我是这样设想的:课一开始,我以学生熟悉而又喜欢的套圈游戏导入,把学生一下子引入了课堂。这一情境的创设为新课的教学做好了铺垫。

在例题教学中,学生注意力特别集中,兴趣盎然,各自发表了自己的意见,然后进行全班交流。有的学生用最多个体进行比较;有的学生用最少个体进行比较;有的用总数进行比较;还有的用求平均数的方法进行比较。这时候鼓励他们将心中的矛盾展示出来,让他们充分的争论,使学生切实感受到用求平均数的方法来解决这一问题的合理性。我并没有着急让学生讨论或者讲解平均每人套中个数的含义,而是让学生用移一移,画一画,或者用计算的方法求出平均数。

小学四年级平均数教学反思2

求平均数是统计中的一个重要概念,它能较好的反映一组数据的总体水平,用来代表一组数据的平均水平。学习前,我先让学生课前统计出本小组同学的身高(单位cm)与体重(单位kg),做出统计表;课堂上再提出问题:比较两个不同小组人数的体重统计表,哪组同学的整体体重轻一些?学生会凭着自己原有的经验和判断,发表各自不同的见解,把需要解决的问题呈现在学生面前,激发起学生探索新知的热情。

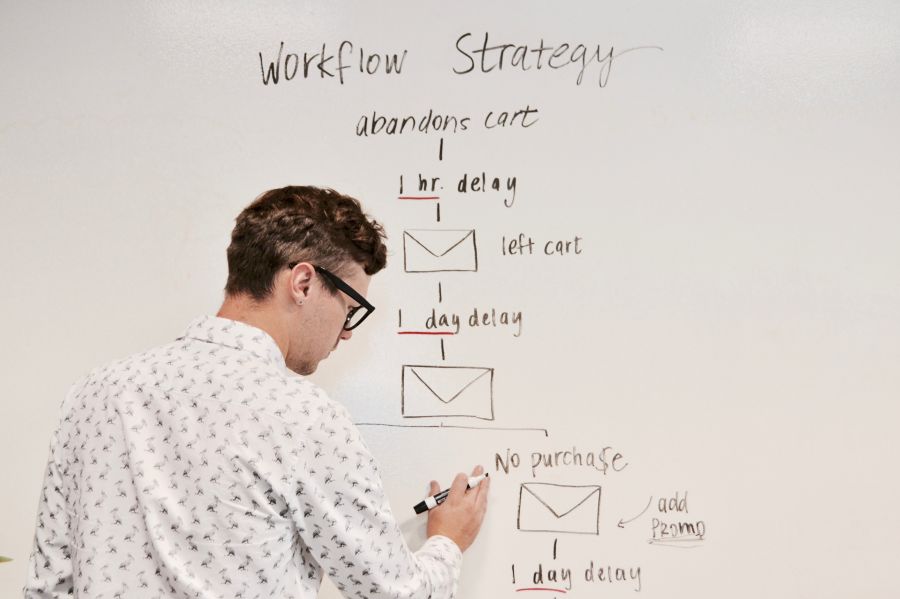

在让学生理解平均数的概念就是“移多补少”,确定平均数的区间范围教学,让学生深刻理解平均数是表示一组数据的一般情况,并不表示一个实际存在的数量。再根据教学中收集矿泉水瓶的教学挂图实际操作,配以磁性黑板演示,突出平均数“移少补多”的简明、直观;在教学中充分让学生发表自己的摆法、算法,掌握求平均数的方法,初步理解“求平均个数就=总个数÷人数”。

在解决完例1以后,让学生再回到比较小组体重或身高的问题中,就能让学生很容易的理解平均数的概念,正确理解求平均数的方法,先确定平均数的范围,再计算,更突出了培养学生的估算能力。练习的设计注意联系学生的生活实际,使学生感受到"数学"就在我们身边,体现了数学的工具性。学生通过例1的学习,还可以分组总结出“求平均体重=总体重÷人数”,“平均身高=总身高÷人数”等,再现了"求平均数"在生活中的实际应用,教学中放手让学生动手摆一摆的方法,分组合作,再用算的方法来完成,体现了学生的自主性和差异性教育,体现了知识的发现过程,有利于知识的巩固与运用。

小学四年级平均数教学反思3

平均数是统计中的一个重要概念,对于三年级的学生来说它也是一个非常抽象的概念。以往在教学平均数的概念时,教师往往把教学重点放在平均数的求法上。新教材更重视让学生理解平均数的意义。基于这一认识,我在设计中突出了让学生在具体情境中体会为什么要学平均数,注重引导学生在统计的背景中理解平均数的含义,在比较、观察中把握平均数的特征,进而运用平均数解决问题,了解它的价值。

首先我以一个小故事引入新课,小红去游泳发现游泳池边写着:此游泳池平均水深1.3米,小孩子请在大人陪同下游泳。小红身高1.4米会有危险吗?在孩子们的争论声中,让孩子们带着疑问和兴趣进入了新课的学习。

在出示例1情境图后,当孩子们提出平均每天收集多少个矿泉水瓶的问题后,我首先让孩子通过观察统计图探索如何求平均数。由于生活经验和知识基础,学生中有一部分已经知道用移多补少的方法找出平均数,其实这种方法也能够利用教材上的统计图很好地进行过程的演示;还有一部分学生数感较强,能够根据提供的一组数据感觉出平均数大概是多少;而用总数除以份数得到平均数的计算,也不难,学生肯定会有这种思维。因此,在教学过程中,我让学生自主探索,找到求平均数的方法。

学生虽然求出了平均数,但概念也是非常模糊的,“平均数”的概念比较抽象,很多人对平均数的含义不理解。移多补少对理解平均数的意义很有帮助,让学生在移多补少中建立平均数的表象,通过学生移一移、说一说,教师直观板书,从感官上理解平均数的由来,理解平均数的意义。怎样让学生理解平均数是一个虚拟的数,不仅从比较两个“7”的含义,还原统计图的过程中理解它的“虚拟”。如何感知平均数的区间,让学生观察课件上最多最少平均线3条线之间的关系,再闪烁最多最少两条线,学生直观感知了平均数的'区间,为什么平均数会出现在最多最少之间,学生用“移多补少”来解释可以看出学生对于“平均数”的表象已经逐步清晰起来。

一节课结束了,但是课堂上的问题和反思还是有很多,在这堂课中其实对于求平均数孩子们是比较容易掌握的,而对于平均数的意义学生也理解比较透彻,而这堂课我把重点放在了求平均数和理解意义上,忽略在教学过程中学生对所学知识的运用,比如说在计算求平均数时,学生可以通过本节课所学的移多补少的方法来简化计算,减轻计算负担,而我忽略了对孩子们这方面意识的培养。另外练习的层次不够鲜明,在求平均数的基础上再增加让孩子求总数该如何求,数学应该培养孩子们举一反三的学习能力。

小学四年级平均数教学反思4

《求平均数》是在学生已经具备一定收集和整理数据能力基础上,从生活实例出发,让学生充分产生求平均数的需要,进而自主探究平均数的意义,掌握求平均数的基本方法,并能运用平均数的知识解释简单实际问题,教完这堂课后,觉得有以下收获与不足:

在例题教学中,课件出示了“收集矿泉水瓶”的图片,我就问要求平均每人收集多少个?应先求什么?当学生感受到要先求出总数,我并没有急着让学生讨论或者讲解“平均每人收集多少个?”的含义,而是让学生用移一移,画一画的,或者用计算的方法求出平均数。在此,我把思考的权利交给学生让学生充分感受所学知识的价值。

导学案设计从由条形统计图呈现数据,让孩子在活动中“做数学”,给孩子提供大量的讨论合作、独立探索、实践操作的时间和空间,充分发挥学生的主体作用,让孩子们在“做中学”。在学生已经学过“总数÷份数=每份数”的基础上得出求平均数的方法是“总数量÷总份数=平均数”。并在讲解方法的同时,不失时机地渗透:平均数处于一组数据的最大值和最小值之间,能反映整体水平,但不能代表每个个体的情况。这样一来,学生对平均数这一概念的认识显得更为深刻和全面。

这堂课教学中,也有不足:有少部分学生对于平均数的意义还比较模糊,在实际习题中的应用还搞不清楚,因此还需要让他们逐步地体会和掌握。计算中正确率不高,应培养孩子认真、细心地良好习惯。

小学四年级平均数教学反思5

“平均数”是小学数学三年级下册“统计与概率”里面的内容,它与我们的现实生活紧密联系,本课教学把重点放在掌握求平均数的方法上,而难点则是运用平均数的理念分析数据、理解数据的意义,从而初步理解平均数的意义。

“平均数”的概念比较抽象,如何让学生初步理解它的概念并掌握正确的求平均数方法?我一开始就设计了保护环境收集空瓶的情境,并通过让学生观察统计图,获得数学信息,提出数学问题,动手操作解决数学问题,掌握问题解决的多种有效方法,再联系中注重数学只是于生活的密切联系,让学生体会到平均数只是再生活中的作用,比较好的达到了教学目标。

这节课我为学生提供了充分的从事数学活动的时间和空间,让学生参与到知识的发生,发展,形成过程中去,引导学生利用数学知识解决实际问题。

由于自己课堂节奏把握得不是很好,还有一些补充的内容如:增加一个数会对平均数产生怎样的影响、如何正确解读生活中的平均数等等。有待在练习课中进一步展开。

推荐文章

河南高考排名243480左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-24 12:41:37

广西高考排名212400左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-24 12:37:48

广东高考排名85850左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-24 12:34:24

陕西高考排名150120左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-24 12:30:12

福建高考排名3220左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-24 12:26:10

河北高考排名114880左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学2024-05-24 12:22:31

体育教学反思设计2023-08-14 04:29:06

八年级物理电阻教学反思(精选五篇)2023-08-16 09:58:02

秒的认识数学教学反思范文2023-08-19 04:53:42

条形统计图的教学反思(通用六篇)2023-08-11 02:36:50

体育教学反思设计2023-08-14 04:29:06

八年级物理电阻教学反思(精选五篇)2023-08-16 09:58:02

秒的认识数学教学反思范文2023-08-19 04:53:42

四年级数学小数的读法和写法教学反思范文2023-08-23 17:32:06

部编版五年级语文教学反思(精选六篇)2023-08-27 03:55:50

人教版小学一年级数学下册读数和写数课后的教学反思(通用五篇)2023-08-15 22:29:01